數據顯示,科普仍是網絡謠言集中領域。偽科普信息充斥各大社交平臺,主要集中在健康、養生、育兒等與生活息息相關、公眾關注度較高的領域。

“秦朗丟作業”事件只是一個引子,是近來網絡造假泛濫、網絡流量被濫用的一個典型案例。不少案例中,“MCN機構”(網紅經紀公司)充當幕后“流量操盤手”的角色,他們眼中,“毒流量”也是流量。

越是“離大譜”“放大招”,越能觸發“傳播”鍵。越是撩撥人心“帶節奏”,越能深挖流量陷阱。越是“熟悉的配方”,越透著金錢的“味道”。公眾對奇葩離譜的信息要小心,別被這些內容牽著鼻子走,不要造成“劣幣驅逐良幣”。

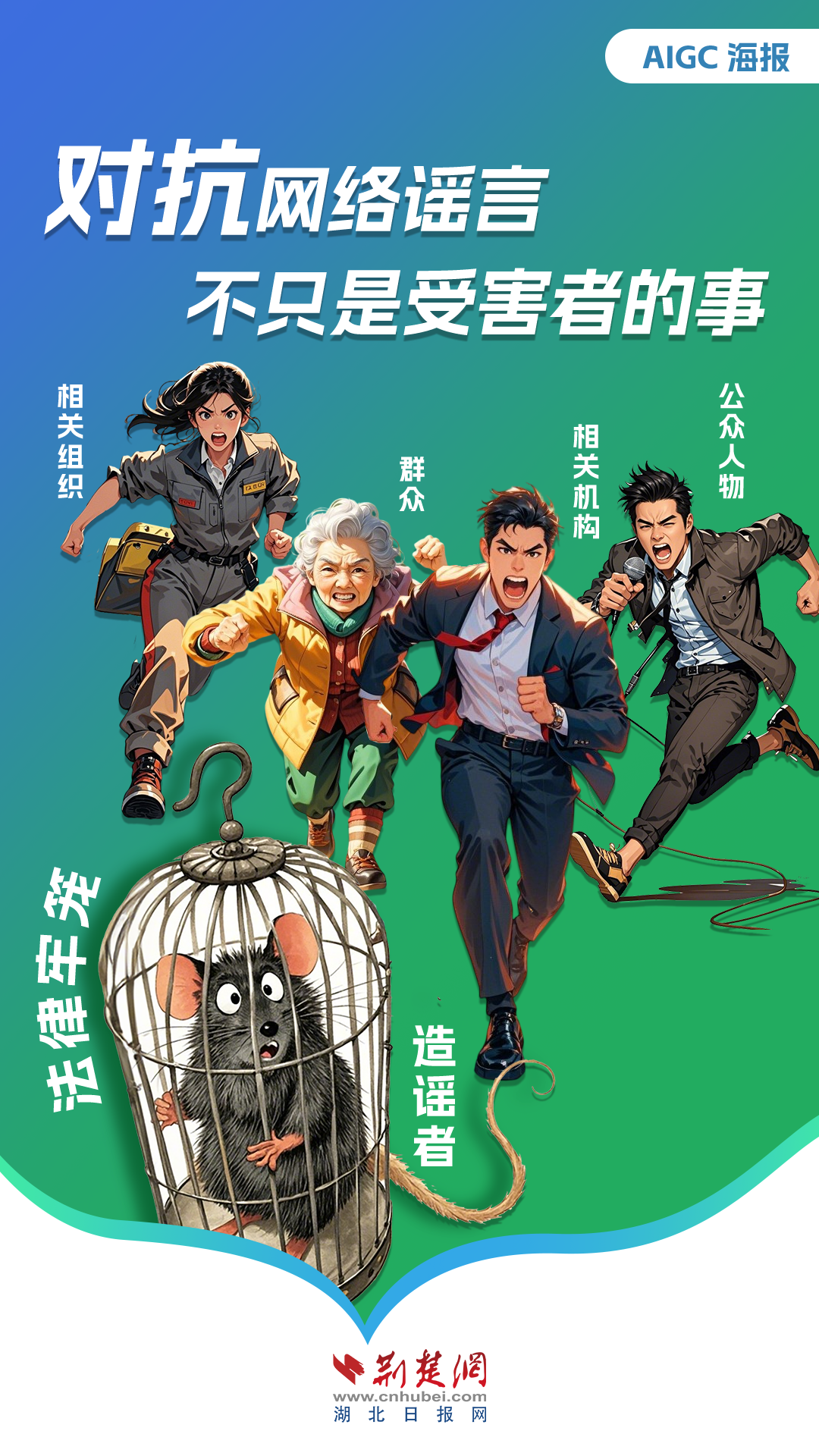

法律應該給予謠言受害者更有力的支撐,加大對造謠者的懲處力度,包括經濟賠償和社會信用懲戒,震懾那些試圖造謠的人,從而遏制網絡謠言的滋生。群眾、相關機構、組織和公眾人物等社會層面的支持同樣重要。對抗網絡謠言不僅是受害者個人的事,需要所有人共同努力、攜手作戰。對謠言既要“人人喊打”,更需“露頭就打”。

在PS、視頻剪輯、AI智能生成等技術加持下,網絡信息變得更加真假難辨;利益聯結在“制謠”和“治謠”的拔河中為謠言增加了抓地力和競爭力;治謠還得從謠言生成的基礎環境中尋找“解藥”,網絡謠言從平臺出發,但其發酵的根本土壤還是網絡;信息技術作為基礎研究的重要領域,對于治理謠言起到關鍵性作用,應該在政策和資金上予以傾斜。重典治亂,猛藥去疴,網絡謠言治理應該繼續上一些新手段了。

針對“網絡黑嘴”,從去年開始,國家網信辦就開展了專門的治理工作,今年又開展專項行動,整治涉企侵權信息亂象,展現出保護正規合法企業、維護企業正常生產經營秩序的決心。

值得注意的是,部分惡意涉企言論并非個體行為,而是行業競爭對手找來的“網絡黑公關”,或是一些營銷號雇傭“水軍”制造輿論然后“擂肥”,已經形成了完整的黑色產業鏈。要真正深入徹底地整治亂象,就需要線上線下多方聯動、多措并舉,不但要封禁處理相關賬號,還要揪出并嚴懲不法分子,讓他們付出更為沉重的代價,還網友一個真實清朗的網絡環境,也還企業一個法治規范的營商環境。

海報制作:李硯青

編輯:徐璇、李琛

文字來源:湖北日報、極目新聞、央視新聞

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 42120170001 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第000號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像