湖北日報全媒記者 曹雯 通訊員 郭斯

“大江東去,浪淘盡,千古風流人物。”10月21日,東坡赤壁下。粗獷豪邁、蕩氣回腸的誦讀聲傳出,小劇《遇見東坡》盡寫蘇軾豁達人生。

臺下,一位長者靜坐聆聽、不時拍掌。

在這里,湖北著名作家、茅盾文學獎獲獎者劉醒龍,與詩神蘇軾上演了一場抒情與豪放的古今對話。

當日,“遇見長江·長江文學周”之“大家遇見大家”活動走進黃岡,劉醒龍與黃岡文史專家、東坡文化旅游區管理中心相關負責人等展開深入對話,還原他心中的“東坡居士”。

對于在黃州出生的劉醒龍而言,蘇軾有著特殊意義。“東坡先生,好似家鄉的先賢、長輩,引領著我們前行。”

他曾多次提筆,在《赤壁風骨》《安國寺重修記》等文章中寫及東坡。

現場,劉醒龍和學生們分享了《安國寺重修記》的開篇首句:“情可千年,人不可千年。”

此處的“情”,何嘗不是蘇軾歷經坎坷人生卻活出詩與遠方的曠達情懷?

座談會中,“風骨”這一關鍵詞被反復提及。

東坡其人,雖然已逝近千年,但仍能帶給后人無盡慰藉。其中的內核,正是他的氣節、風骨。

在《赤壁風骨》的末尾,“鄂東之地,物產中能傲視古今的是人之風骨”一句,深刻闡明了一代赤壁風骨的深遠影響。

為何世人偏愛蘇東坡?劉醒龍給出了他的答案——

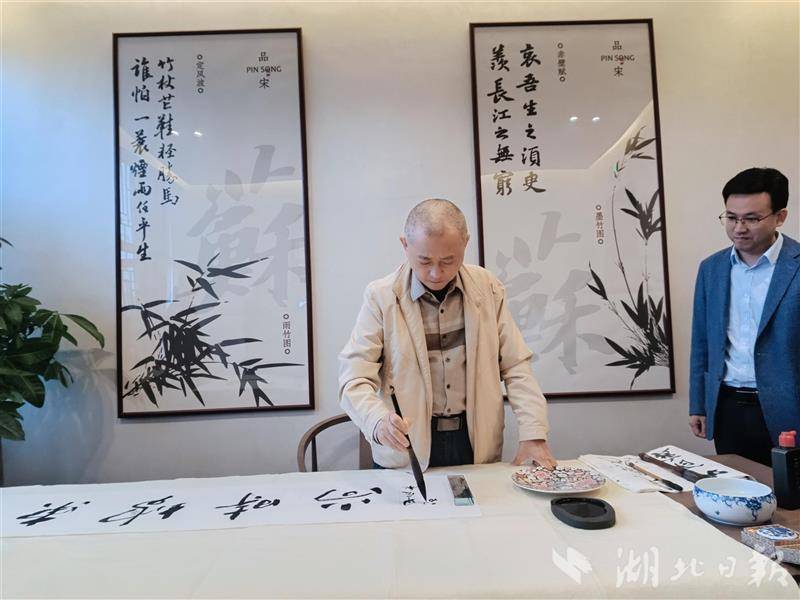

在書案旁,他接連題字“赤壁風骨”“東坡時尚”,贈予故鄉黃岡。

黃岡,古稱黃州,是“東坡文化”的發祥地。

公元1080年,蘇軾因“烏臺詩案”被貶至黃州。黃州是蘇東坡的人生低谷,卻是他的文學巔峰。

在這里,他寫出了753篇(首)詩詞歌賦文札作品,寫下了著名的“兩賦一詞”,在黃州聳立了一座光耀千秋的文化豐碑,黃州也成為蘇東坡的精神和文化地標。

“文學創作需要‘母本’,是這片滋養我和東坡先生的土地,給了我們靈感。”劉醒龍表示,蘇軾蒙冤受,貶躬耕東坡,卻仍能怡然自樂,寫下豁達的詩篇。

可以說,是黃州成就了蘇東坡,蘇東坡也賦予了黃州不朽的盛名。

“正是因為他無論是寫作、為人,都始終站在大地上,正如黃岡人賢良方正的品質。”劉醒龍認為,蘇東坡留下的處事態度,為現代人提供了一方直面困難、過好人生的良藥。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 42120170001 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第000號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像